外科手術の流れ

- トップページ

- 外科(手術)のご紹介

- 外科手術の流れ

外科手術の流れ

血や内臓が見える写真が一部ございます。手術の写真が苦手な方はお気を付け下さい。

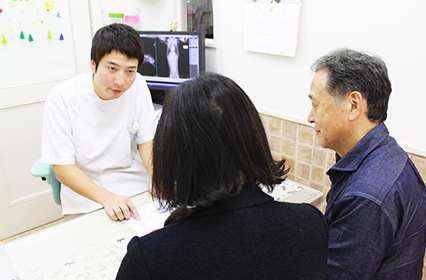

STEP 1

手術予約を入れるにあたって、予め身体チェックと術前検査を行い、麻酔をかけても大丈夫かどうかを確認致します。年齢や持病によって行うべき検査は異なりますが、当院では「どんなに若くて健康そうに見える子」であっても血液検査だけは行わせて頂いています。健康そうに見えても、先天的に肝臓や腎臓の機能が弱かったりする子もいますので、安全に麻酔をかけるには絶対に必要な検査と考えています。

術前検査で異常が認められなかった場合は、ご予定をお伺いし、ご都合の良い日に手術予約を入れて頂くことが可能です。手術前日の夜9時からは絶食・絶水(お水とごはんなし)をお願いしています。

STEP 2

手術当日は午前11時までにご来院下さい。

お預かり前に問診・診察をさせていただき、異常がないかを再確認致します。

患者さんがお急ぎのため、先にお預かりさせて頂いた場合は、お預かり後に診察を行っています。

STEP 3

お預かりした後は、予め手術部位の毛刈りを行い、必要に応じて手術予定部位を手術用消毒石鹸でシャンプー(洗浄)して清潔な状態にしておきます。

その後は、輸液剤の静脈内点滴(血管確保)を行い、充分な水和状態(体にしっかりと水分がある状態)を保ち、麻酔・手術に臨めるようにします。

STEP 4

全ての準備が整ったところで、いよいよ麻酔をかけていきます。生体モニターの心電計や血圧計などは、麻酔前でも装着できるため測定を開始します。術前検査の結果を基にして選択した「その子に適した注射麻酔薬」を、まずは少量だけ静脈内投与します。薬剤に対する特異体質(アレルギー)がないかどうかを確認するためです。

しばらく様子を確認し、異常がないことを確認できたら、その後も様子を確認しながらゆっくりと追加投与をしていきます。

STEP 5

注射麻酔によって意識がぼんやりとして口が大きく開けられる状態になったら、気管内挿管を行います。気管内挿管ができたら、すぐに人工呼吸器(レスピレーター)に接続し、吸入麻酔薬の濃度・一回呼吸量・呼吸回数を調整します。心電計や血圧計以外の生体モニターの残りの測定器具も装着します。

STEP 6

四肢を手術台に固定し、仰向けの状態にします。手術予定部位よりも広範囲の皮膚を、手術用消毒薬で念入りに消毒します。

麻酔医・手術周り助手が麻酔をかけて手術準備をしていくのと同時に、執刀医・手術助手は手術に臨むための準備に入ります。

STEP 7

ディスポーザブルキャップとマスクを装着し、手術用消毒石鹸にて丁寧に手から肘までを3回洗浄し、擦りこみ式アルコール系消毒薬でさらに消毒してから、滅菌ガウン(術衣)・滅菌グローブを装着し、手術に入る準備が整った状態です。

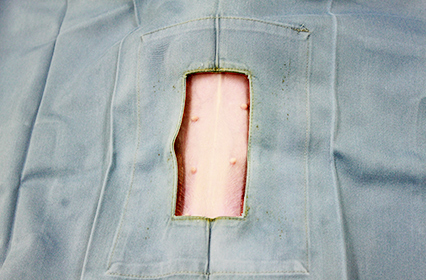

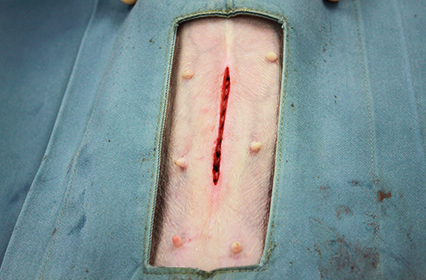

STEP 8

通常、ワンちゃんの避妊手術はおへそ辺りから切開を始めますので、おへそが少し見える位置を目安にして、手術部位だけが露出するように、滅菌ドレープをかけます。

さらにその上から滅菌フィルムドレープを貼り付け、皮膚が露出していない状態にします。以上で、手術前の準備はすべて完了です。

「消毒」と「滅菌」の違いについて

辞書的な難しい言葉で表すと、以下のようになります。

- 消毒

- 病原性微生物を死滅、または除去させて感染の危険をなくすこと

- 滅菌

- 病原体・非病原体を問わずすべての微生物を死滅、または除去すること

清潔度としては「消毒<滅菌」であり、滅菌ガウンや滅菌グローブ・滅菌ドレープや滅菌フィルムドレープ・滅菌された手術器具などを使用して、可能な限り滅菌状態を保って手術を行うことが、術中・術後の感染を防ぐためには大変重要です。

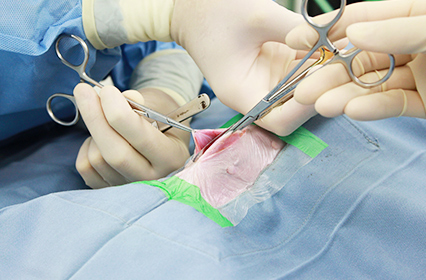

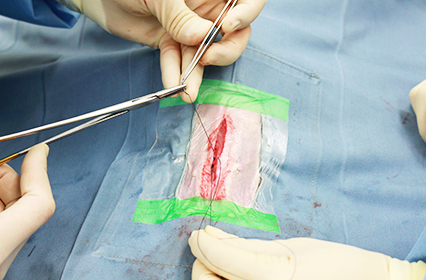

STEP 9

いよいよ手術に入ります。

切開予定線の皮膚を通常のメスで皮膚のみを切開します。

皮膚表面のみの切開ですので、この時点では全く出血はありません。

STEP 10

その後レーザーメスを使用し、残りの皮膚と皮下脂肪を切開し、腹壁(お腹の筋肉)まで到達します。

STEP 11

腹壁の中央部には白線と呼ばれる境目があり、この部分を切開すると出血がほとんどないため、この部分にメスで小さな切れ込みを入れた後、鉗子で腹壁を持ち上げ、内臓を傷つけないように細心の注意を払いながら開腹していきます。

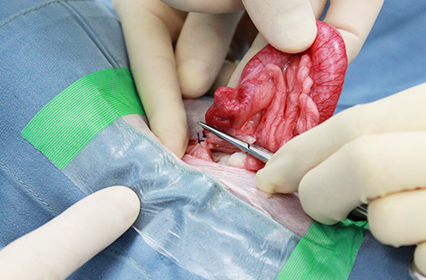

STEP 12

開腹してすぐの状態です。子宮と卵巣は背中側にあるため、開腹した時点では確認することはできません。

ワンちゃんの子宮は双角子宮といって左右に分かれているため、左右をそれぞれ別々に切除する必要があります。

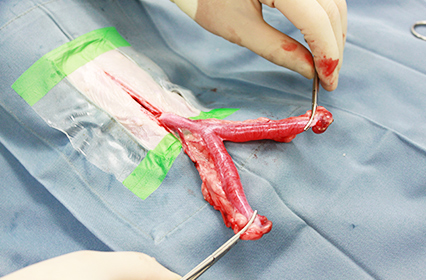

STEP 13

背中側を丁寧に探り、まずは右側の子宮を牽引し右側の卵巣まで露出します。左手で持ち上げている部分が右側の卵巣と子宮です。

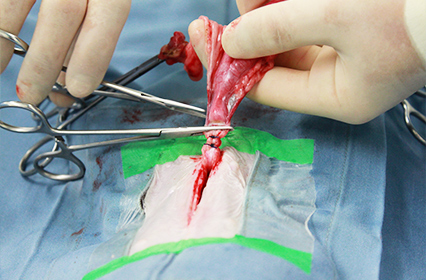

STEP 14

卵巣は卵巣堤索(卵腎靭帯)と呼ばれる、硬いひも状構造物で背中側に固定されているため、必要に応じて卵巣堤索を切断します。卵巣をお腹の外に出すことができたら、卵巣につながっている動脈と静脈を吸収糸で結紮します。

1ヶ所を結紮し終えたら、糸が取れてしまうなどの万が一の事態に備えて、もう1ヶ所結紮しておきます。2ヶ所の結紮がしっかりできていることを確認したら、さらにレーザーメスを使用して、出血しないように血管をシールしながら卵巣を切離し、出血がないことを確認して、断端はお腹の中に戻します。

STEP 15

左側の卵巣・子宮についても右側と同様の手順で処置を行います。

STEP 16

左右の卵巣が切離され、完全にお腹の外に出せる状態になりました。子宮を支える役目をしている薄い子宮広間膜内には細かい血管が走行しているので、レーザーメスを使用して、出血しないように血管をシールしながら切離を行います。

STEP 17

左右の子宮が合流して1つになった部分を、卵巣の切除時と同様に吸収糸で2ヶ所結紮し、しっかりと結紮できていることを確認した後に、レーザーメスで血管をシールしながら切離します。

子宮の弾力が強い大型犬などで、結紮糸の食い込みが不十分かもしれないと思われる場合は、さらに子宮の両側を走行している血管をそれぞれ結紮することもあります。 断端からの出血がないことを確認してお腹の中に戻します。

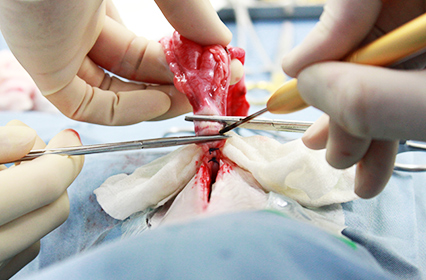

STEP 18

左右の卵巣切離部・子宮切離部からの出血がないか再度確認を行い、問題がなければ閉腹処置に移ります。

助手が鉗子で左右の腹壁を少しだけつまみ持ち上げることで、お腹の中の臓器に誤って針が刺さってしまうことがないようにしながら、丁寧に縫合していきます。

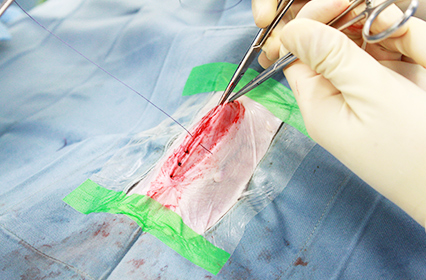

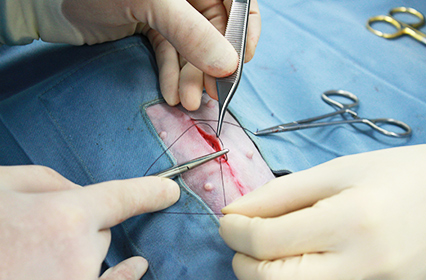

STEP 19

腹壁の縫合を終えたら、次は皮下組織(皮下脂肪など)の縫合に移ります。皮下組織を縫合するときに、腹壁に少しだけ針をかけておくことで、隙間ができずに術後に腫れることを防ぐことができます。

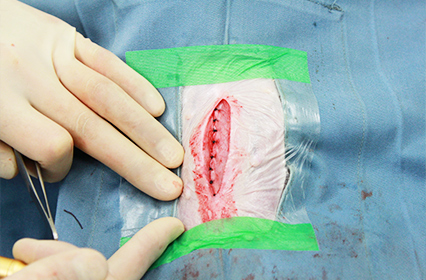

STEP 20

皮下組織の縫合を終えたら、次は皮膚の縫合を行います。皮膚の縫合には「糸が外に出ていて見える」普通縫合法か、「糸が中にあって見えない」埋没縫合法をご選択できます。

写真は埋没縫合法です。

埋没縫合法は皮膚の内側の縁を吸収糸でジグザグに縫い進んでいく方法で、傷口はしっかりとついているものの糸が外には出ていないため、ペットさんが手術後に糸を気にしにくい点と、抜糸の必要がない点が優れていると言えます。

STEP 21

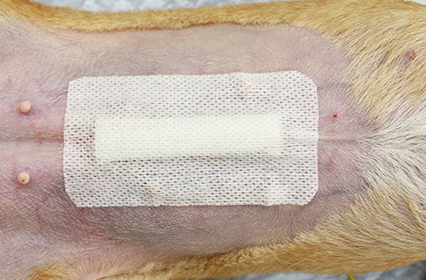

最後に絆創膏を貼って傷口を保護し、避妊手術は終了です。

右側の写真は、今回の手術で使用したガーゼです。下側の2枚は、滅菌生理食塩水で湿らせ、内臓の保護に使用したものです。今回の避妊手術は、1ml(1cc)にも満たないごく少量の出血で済ませることが出来ました。

STEP 22

手術後まもなく麻酔から覚めてくれるように、手術終盤からペットさんの状態を診ながら、徐々に吸入麻酔薬の濃度を下げていますので、通常は手術終了後3~5分以内には意識が少しずつ戻ってくる状態になります。

自分でしっかりと呼吸をしていることを充分に確認できたら、気管チューブを抜管して、装着していた各種の生体モニターも取り外します。

STEP 23

麻酔から完全に覚醒して立って歩ける状態になるまでには、もう少し時間がかかります。

入院ケージに移動し、さらに覚醒するまで注意深く経過を観察します。

STEP 24

通常は手術後30分以内に、自分の足で立つことが可能な状態まで覚醒します。

しっかりとした足取りで帰宅するにはもう少し時間がかかりますので、このまま午後の診察開始までお預かり致します。

STEP 25

通常は午後の診療開始時には、しっかりとした状態まで覚醒していますが、退院可能かどうかのご確認のため、お迎えにいらっしゃる前に当院へお電話をお願い致します。

問題がなかった場合は、お迎えにお越しいただいて大丈夫です。「お家に帰ってからの注意点」などをご説明させて頂きますので、お迎えは午後の診療終了30分前までにお願い致します。

わんちゃんの避妊手術を例とした、手術の流れのご説明は以上です。 手術の種類や手術部位によって多少の違いはございますが、概ねこのような流れで手術を行っておりますのでご参考になりましたら幸いです。