神秘の洞窟

こんにちは、お祭り好きなありすちゃんです!

お祭りの中でも1番好きなのは、食べ物の屋台です。

屋台を見つけると、まず一番にイカ焼きの半身、その次に唐揚げ、焼きそば、この3つは必ず食べますね。

あとは肉巻きおにぎりやバナナチョコ、詰め放題ポテトなんかもあるともっとテンションが上がります。

また今度、私の地元のお祭りについてもお話ししますのでお楽しみに~

今回の私のブログは「鍾乳洞」へ行ったお話しです。

「あれ?少し前に鍾乳洞へ行ったまんもす先輩のブログを読んだような?」そう思われた方、同じ鍾乳洞でも、場所は違いますのでご安心ください、

私が行ったのは、岐阜県の高山市にある「飛騨大鍾乳洞」です!

飛騨大鍾乳洞は標高900mと、観光鍾乳洞としては日本一高い所に位置し、コースの全長は800メートルで、第一洞〜第三洞に区分されています。

第二洞以降は急坂や階段があるため、それぞれの区間に出口が設けられています。

私が行った日は30℃越えの真夏日でした。

しかし、洞窟の入り口に近づくと、ヒンヤリとした空気が外に漏れ出ており、洞窟前には「只今の洞内温度12.9℃」と表示がありました。

半袖で行ったのですが、流石に寒かったので、何か羽織るものを探しに急いで車に戻りました。

しかし、車内にはバスタオルと日よけのアームカバーしかなかったので、仕方なくアームカバーを付けて入口へ戻りました。

後で調べて分かったことですが、洞内の通年平均気温は約12℃なんだそうです。

鍾乳洞へ行くなら、羽織るものを1枚持っていくことをおすすめします。

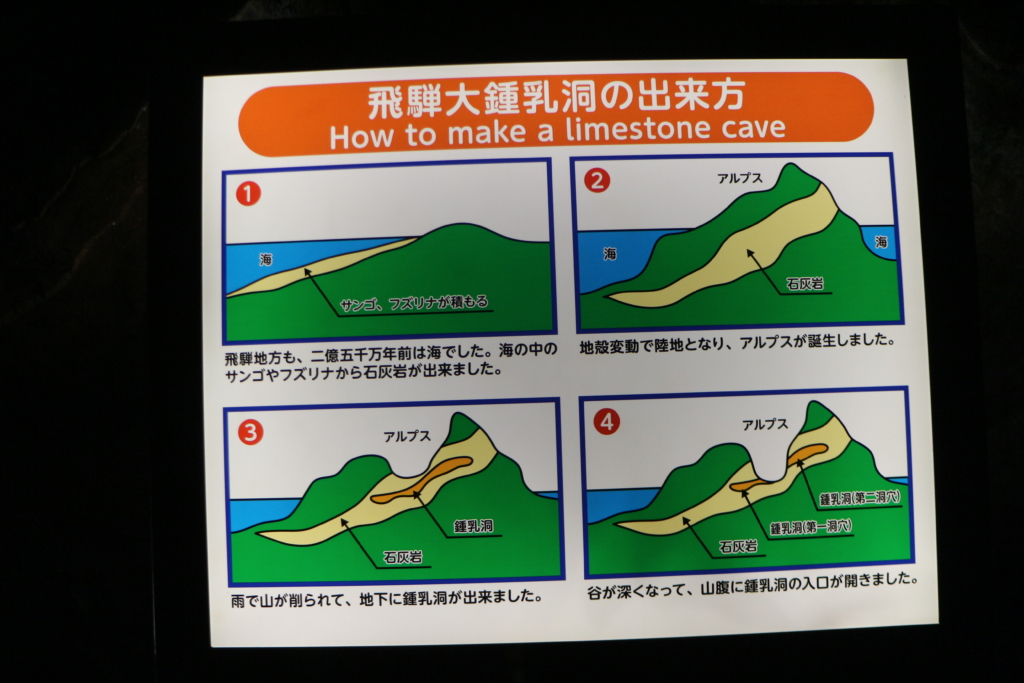

鍾乳洞の中へ入ると「飛騨大鍾乳洞の出来方」という説明のボードと、アナウンスが流れていました。

現在の岐阜県は海がなく、見渡す限り山ですが、二億五千万年前の岐阜県は海の底にありました。

そのため、海中のサンゴ、ウミユリ、貝殻などの生物の遺骸が堆積したことで石灰岩の地層が形成され、長い年月の間に雨水に溶けて鍾乳洞が作られ、地形の変化とともに現在に至ったそうです。

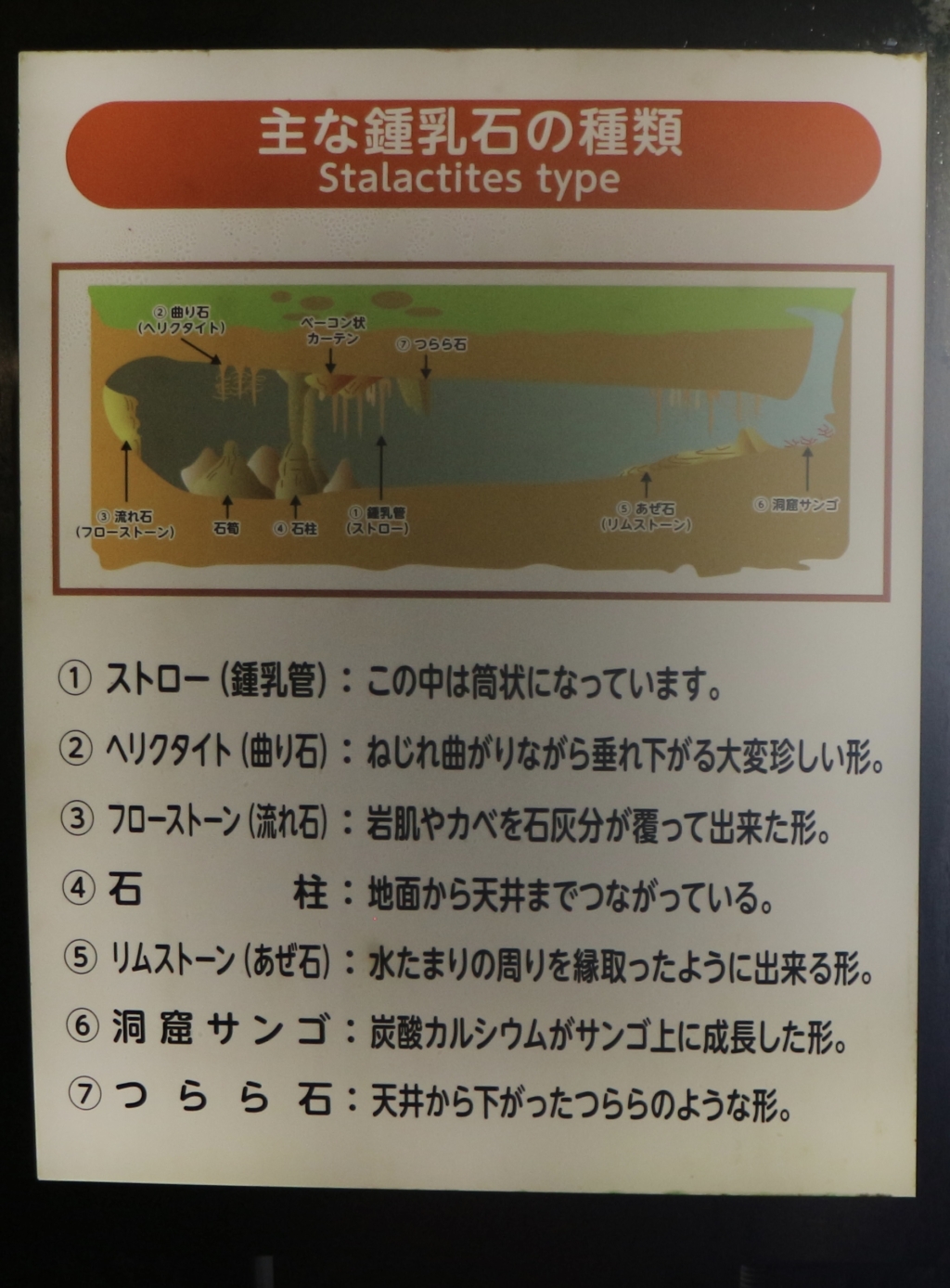

そして、主な鍾乳石の種類は全部で7種類あります。

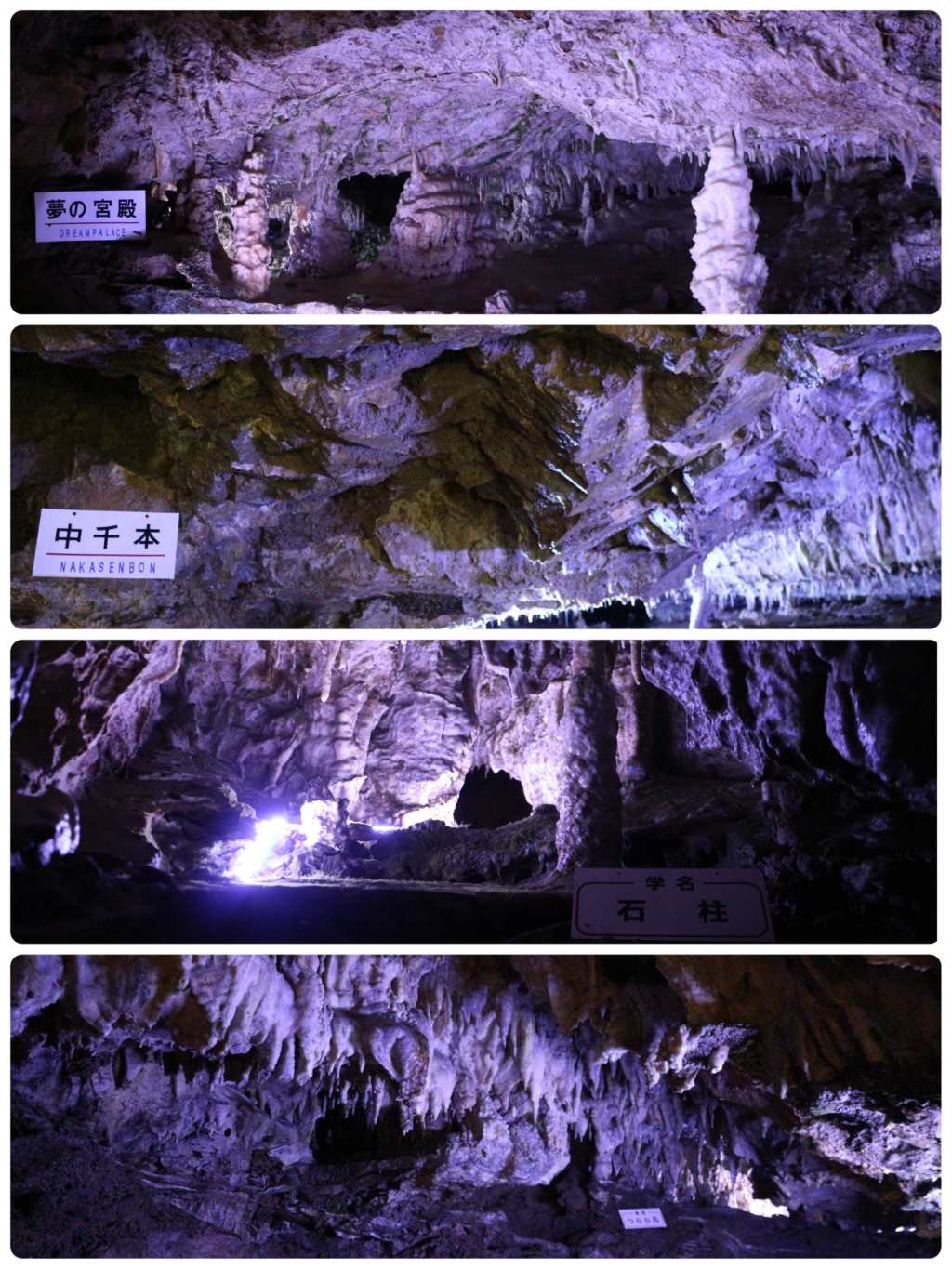

鍾乳洞を少し進むと、飛騨大鍾乳洞で最も神秘的と言われている「竜宮の夜景」と名付けられた場所へ出ました。

天井が高く、左右の鍾乳石は青い光でライトアップされており、水の流れる音が聞こえ、本当に神秘的な場所でした。

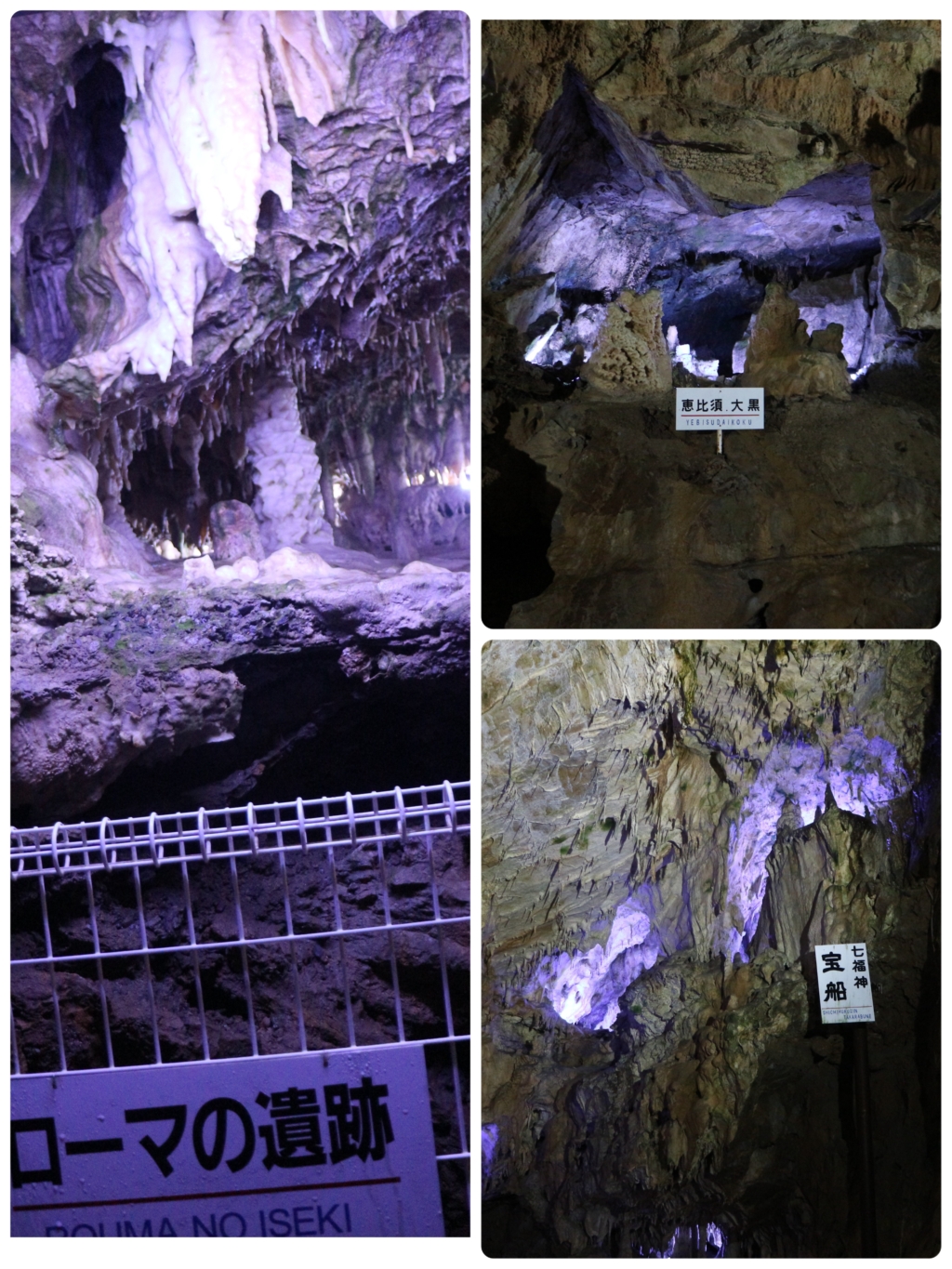

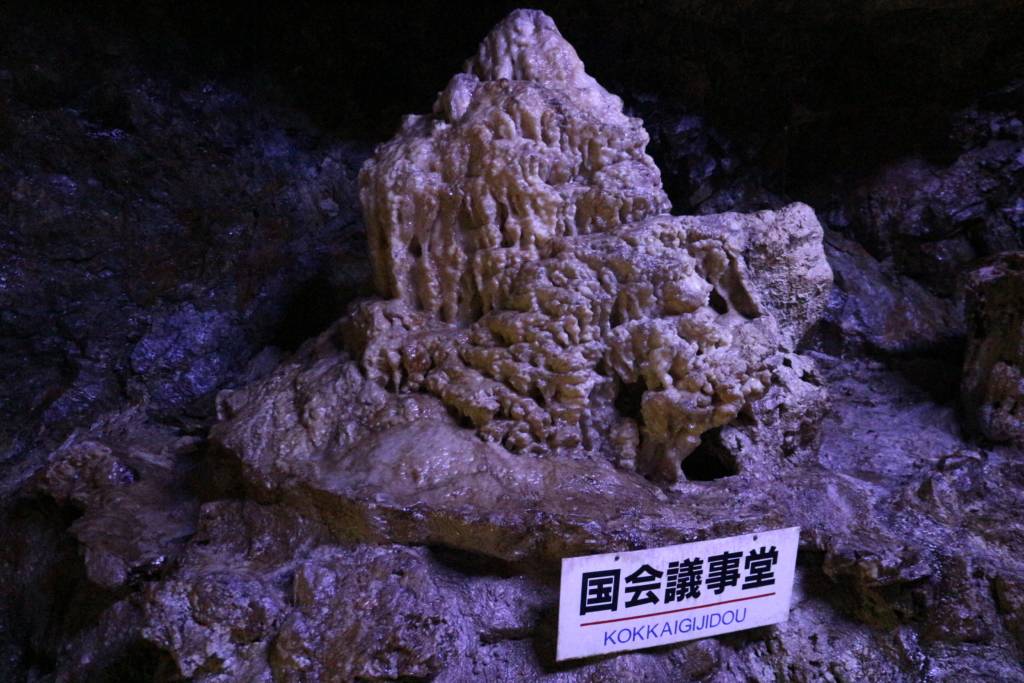

第一洞にはいろいろな名前の付いた鍾乳石が沢山ありました。

その中で、1番ぴったりの名前だな!と思ったのがこちらです。

「国会議事堂」自然の力でここまでの再現力は驚きです!

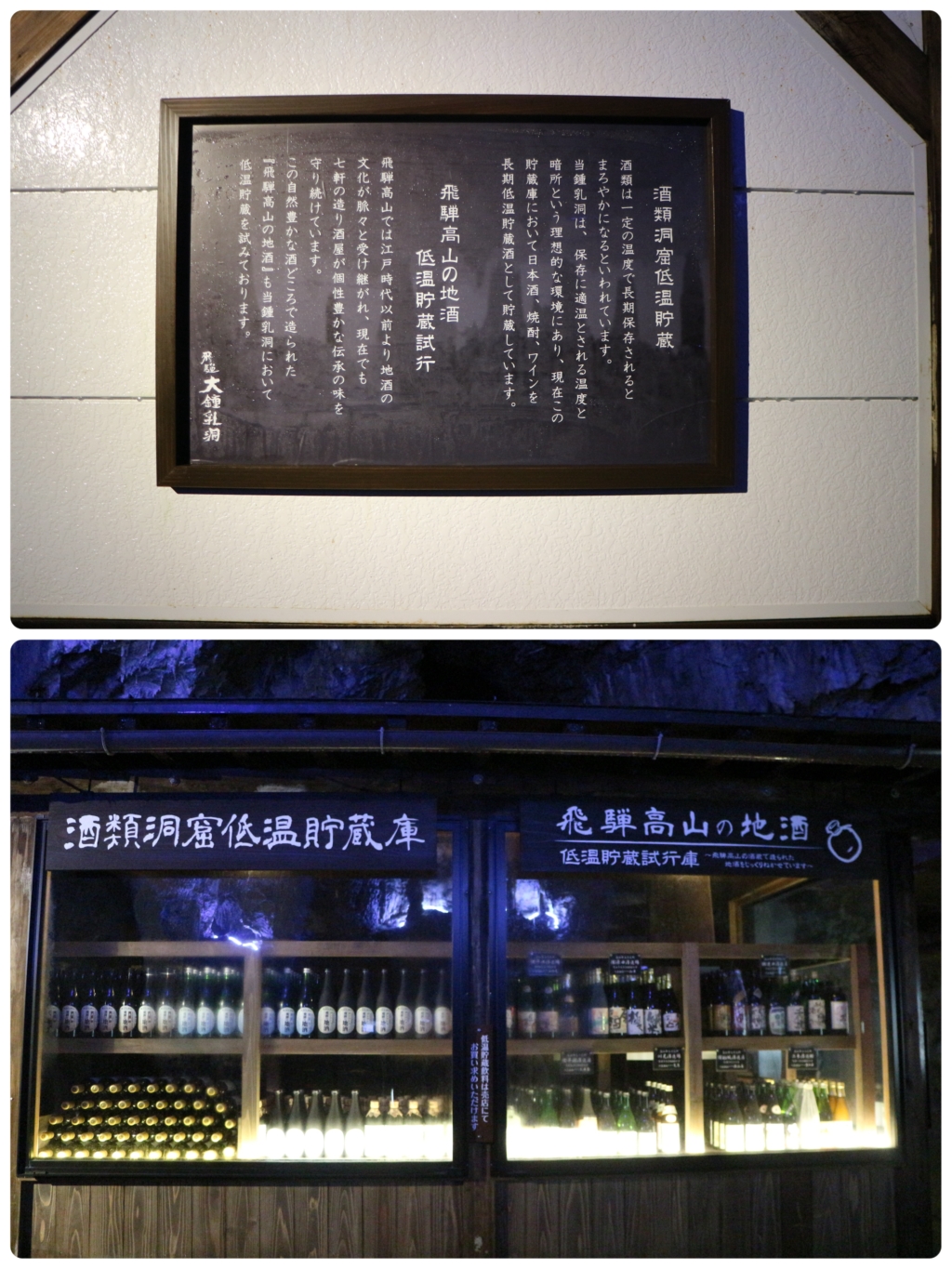

開けた場所に出たと思ったら、突然お酒の瓶がずらりと並んだ蔵が出てきました。

まさかこんな鍾乳洞の中でお酒を貯蔵しているとは驚きました。

第一洞と第二洞を結ぶ地下トンネルは愛深スポットと言うらしく、このトンネルを通ったカップルの愛は深まる!?なんてことがホームページに書いてありました。

ただ、道は狭く、天井が低いので、カップルで手を繋いで仲良く通る〜♪なんてことは難しい気がします。あくまでも個人の感想です。

全長約30mもあり、登ったり降ったりと結構大変でした。

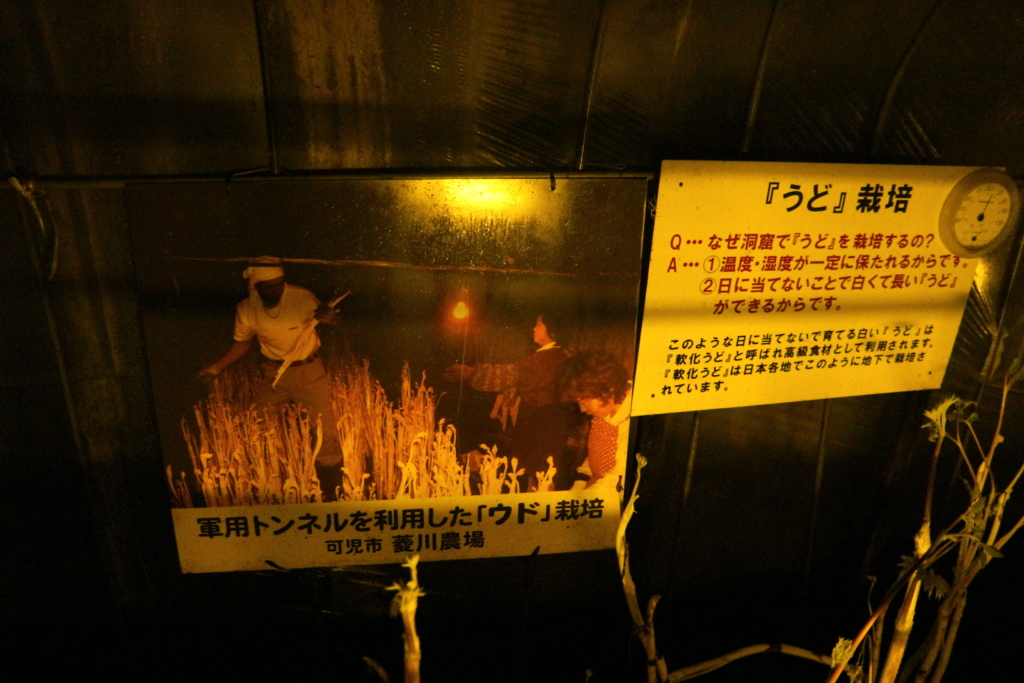

トンネルを抜けると、鍾乳石が待っているのかと思いきや、「うど」の栽培が…。

なぜうど?と思いましたが、ちゃんと理由がありました。

さらに進むと、階段や狭くくねった道があり、その先には「幸福の滝」がありました。

滝の全貌は見えませんでしたが、水飛沫がとても気持ちよかったです。

その先にあった「王冠」と名付けられた鍾乳石は、とてもカッコよく見えました。

見方によっては百獣の王が王冠を喰らおうと、もしくは守ろうとしているようにも見え、さらにかっこよさが増していました!

第三洞に続く階段を登っていくと、「月の世界」が広がっていました。

そこは、天井が高く、天から光が入っているかのように見えてとても綺麗でした。

最後の地上へ続く階段が急で、これまた結構大変でした。

出口に向かうにつれて鍾乳洞内の温度も上がっていくので、階段を登りながら汗がじんわり滲みました。

最終地点には、「子宝神社」と呼ばれるお社がありました

飛騨大鍾乳洞を象徴するシンボルとして総重量3トンの「日本一の男子宝物石器」が祀られています。

この石を撫でると、子宝に恵まれると言われており、全国から多くの方々が祈願しに訪れているそうです。

残念ながら、まだまだ子供を授かる予定はありませんが、念のため私も祈願をしておきました!

以上が飛騨大鍾乳洞のお話でした、機会があればまた別の鍾乳洞へも行ってみたいです。

お次は、最近姪っ子さんとの仲が深まっている?あの方です。